|

|

|

|

2018年08月08日

7月27日(金)、生物資源学部校舎において、30年度三重大学地域貢献支援活動として「第2回理科教室」を開催しました。

近隣の津市立北立誠小学校児童を参加対象として"日常生活における身近なものと学校授業での知識をリンクさせる事の出来る科学実験"というテーマをもとに、学校で習った知識を使いながら3つの科学実験を低学年、中学年、高学年向けに分けて行いました。

理科教室開催にあたり、自然科学系技術長から挨拶の後、各実験の進め方や注意事項について児童・保護者に説明を行いました。

|  |

| 自然科学系技術長 |

科学実験Ⅰ.「魔法の(紫外線)ビーズを使ってアクセサリーを作ろう」

1・2年生を中心に、光のなかま(見える光と見えない光)について学習しました。 まず可視光について、分光器を手作りし実際に自分の目でみて確かめてみました。

普段みている光が七色に分かれて見え、「虹が見えるー!」と歓声が上がりました。さらに見えない光についても、魔法のビーズ(フォトクロミックビーズ)でストラップを作り、ビーズに紫外線に当たると色が変化することを確かめました。かなり細かい作業となりましたが、みんな思い思いの作品に仕上げていました。

科学実験Ⅱ.「アルギン酸ナトリウムを使ってイクラを作ろう」

3~6年生の児童14名に参加頂き、アルギン酸ナトリウムを使った"にせものイクラ作り"を行いました。

クイズ形式で作り方の原理を学び、水をつかむ実験では、不思議な膜を実際に触って「おおっ!」という驚きの声が上がりました。カラフルなイクラを滴下する際には、慣れないスポイトに苦戦しながらも丸い形になるよう、皆さん集中して頑張っていました。

デコレーションでは、周りの友達と楽しく話しながらシールで飾り付けをし、個性豊かな素敵な作品が出来上がりました。

参加したお子様からは、「楽しかった。」「勉強になった。」「またやりたい。」という感想を頂き、科学実験の楽しさを感じてもらえた半日だったのではないかと思います。

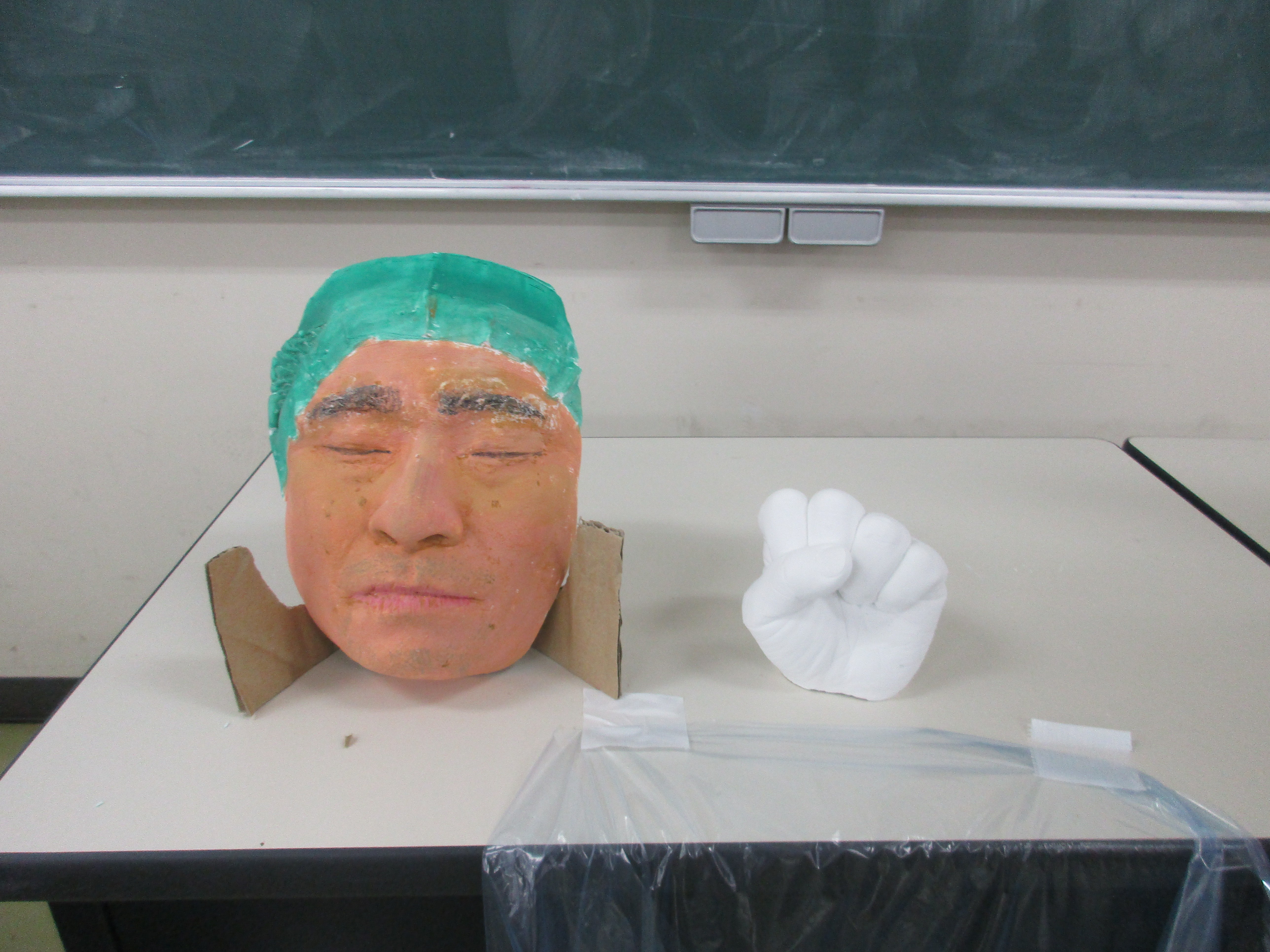

科学実験Ⅲ.「アルギン酸ナトリウムと石膏を使って自分の手のコピーを作ろう」

5・6年生を対象に歯科の型取りに使用されている材料で手型を取り石膏を流し固める実験を行い、小学高学年で学習するメスシリンダーの使用方法や液体の表面張力について学習しました。

石膏が固まるまでの待ち時間で、満杯にして3dLと5dLしか量れないペットボトル2つを駆使し、正確に4dL量り取るクイズを行い、解答を閃いた児童にその答えで正しいかどうか実際に液体を量り取って検証してもらいました。

悩みながらもやっと答えが閃いた児童は目を輝かせながら前に出てきて実演検証し、正解すると格別の表情で席に戻り、惜しくも正解を導き出せなかった児童は悔しそうな表情で試行錯誤を重ねながら挑戦する意気込みを見せていました。

石膏硬化後、仕上がった手型を一刻も早く見たいがあまりに、石膏表面を覆うアルギン酸ナトリウムのゴム状型を興奮しながらはぎ取る児童の姿は、あたかも待ちに待ったクリスマスプレゼントを開封するその様でした。定めた大きな枠組みの中で自由度を持たせて、かつ自分たちで考えて行う実験を組み立てることによって児童の主体性を養う機会を得ました。

しかしながら、指導者達が想定していたことを上回る柔軟な発想、表現を行う児童もおり、実験を通して教え教えられる場となったことはお互いにとって有意義な経験となりました。

当日は、47名の児童が参加し、8名の保護者及び未就学児童が見学しました。 参加申込み初日から募集定員に達する人気で児童からは、「実験をしてみてこんなにも楽しかったとは知りませんでした。来年も来ようと思っています! 水をつかむ実験では水がプニプニしてすごくきもちかったです。 自分の手がもう1つあるみたいでおもしろいと思います。固まった石膏がとても熱かったのでおどろきました。」などの声があり、たいへん好評でみなさんに喜んでいただきました。 夏休みの自由研究課題の参考にしていただければと思います。

また、今回は児童の安全確保や熱中症予防に配慮するため、自然科学系技術部の職員が北立誠小学校から大学間の送迎も担当しました。